Le navi di Nemi, storia di un tesoro andato distrutto

Fatte costruire da Caligola per la celebrazione di importanti riti religiosi, le colossali navi del lago di Nemi erano considerate perdute per sempre. Recuperate con grande fatica durante il fascismo, vennero distrutte dal fuoco.

Tutto incominciò nel 1446, quando il cardinale Prospero Colonna, appassionato di antichità, decise di verificare se le voci circolanti da secoli a proposito di un tesoro adagiato sul fondo del lago di Nemi corrispondessero a verità. Il dotto prelato era signore di quelle terre laziali e conosceva molto bene l’incantevole specchio d’acqua, di origine vulcanica, in cui si riflettevano i Colli Albani. Era un luogo abitato sin dalla preistoria e in epoca romana era stato sede di un tempio dedicato alla dea Diana, incarnazione della Luna.

Da tempo immemore, i pescatori raccontavano di reti che s’impigliavano sul fondo e che, districate a fatica, riportavano a galla legni istoriati e oggetti preziosi.

Che cosa poteva essere quel tesoro misterioso? Per scoprirlo, il cardinale si rivolse a Leon Battista Alberti, sommo architetto e valente ingegnere idraulico. Egli costruì una zattera su botti vuote e la munì di congegni uncinati per scandagliare il lago, poi fece arrivare da Genova una squadra di “marangoni”, operai specializzati nella riparazione subacquea delle carene delle barche. Dopo le prime immersioni, arrivò la conferma: là sotto, avvolto dal fango, c’era un relitto di proporzioni gigantesche. L’entusiasmo spinse a tentarne il recupero, ma le dimensioni colossali resero vano ogni sforzo. Ciò che si ottenne con gli uncini e le corde fu solo di strappare una parte dello scafo, che riaffiorò destando meraviglia.

«Era composto» racconta l’umanista Flavio Biondo, «tutto di tavole grosse tre dita di un legno chiamato larice; e tutto intorno al di fuori era coperto d’una buona colla di color giallo, o purpureo; e sopra questa vi erano tante piastrelle di piombo, chiavate con spessi chiodi non di ferro, ma di bronzo, che mantenevano le navi e la colla intera, e la difendevano dall’acqua e dalle piogge. Non solo era sicuro dall’acqua; ma si poteva dire e dal ferro, e dal fuoco».

Emersero anche dei tubi di piombo, che Alberti identificò con le tubature stese nel lago per portarvi le acque destinate a rifornire alcune case “galleggianti” di lusso, edificate utilizzando la nave come basamento. Tali prodigi riaffioravano a oltre 1.400 anni di distanza in tutta la loro possente bellezza. I reperti furono trasportati a Roma, dove rimasero esposti allo sguardo dei curiosi prima di tornare nel dimenticatoio. Ma la voce del ritrovamento, ormai, si era sparsa. Poco meno di un secolo dopo, il 15 luglio 1535, a immergersi nelle acque del lago fu il bolognese Francesco De Marchi, un erudito al servizio del duca di Toscana. Poteva contare su un marchingegno segreto progettato per lui da un tal mastro Guglielmo di Lorena: una specie di scafandro da palombaro ante litteram realizzato in legno, con tanto di oblò in “christallo” a protezione della testa, con cui il palombaro poteva guardare attraverso l’acqua mantenendo le braccia e le gambe libere di operare. Sfidando la pressione e non senza qualche infortunio, il De Marchi stette sott’acqua, come racconta egli stesso:

«Per mezz’hora di horologio», traendo dallo scafo «tanto di questo legname che haveressimo potuto caricare doi buonissimi muli».

Ma non era il solo interessato a quei reperti: l’andirivieni di sommozzatori alla ricerca di antichità da rivendere al miglior offerente stava ormai rovinando lentamente il relitto.

Ma a quando risaliva l’imbarcazione?

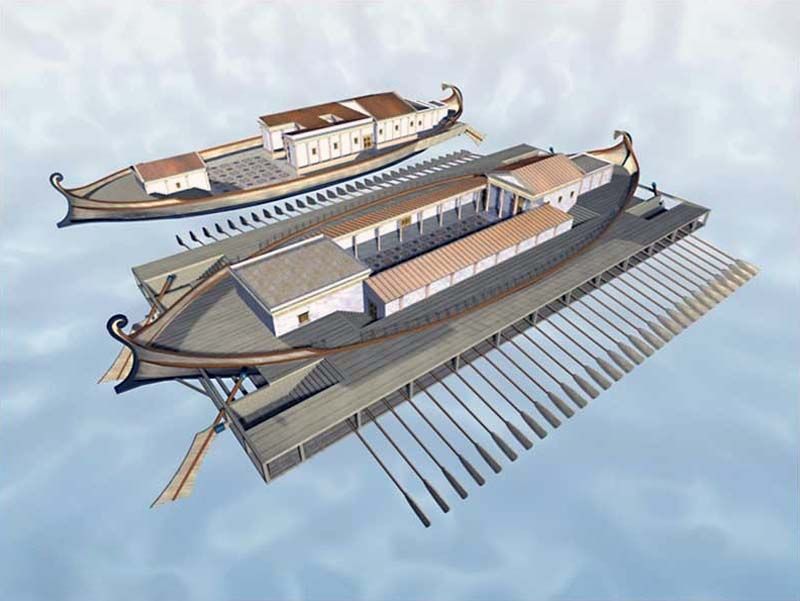

Le esplorazioni avevano riportato a galla elementi metallici con un’iscrizione frammentaria: “...ti Caesar Augustus Germanicus”. Fu interpretata come un riferimento all’imperatore Tiberio (questo, si credette, il significato dell’abbreviazione “ti”) oppure Traiano. Nessuno dei due sovrani, però, ebbe mai l’appellativo di Germanico. Chi era, allora, il misterioso committente del naviglio? Si trattava in realtà di Caligola, al secolo Caio Giulio Cesare Germanico, l’eccentrico imperatore che, tra il 37 e il 41, divenne tristemente noto per i suoi eccessi dispotici. Tra le tante stravaganze attribuitegli da Svetonio (come il tentativo di nominare console l’amato cavallo Incitatus) c’era l’amore smodato per le imbarcazioni lussuose: «Fece costruire navi liburniche (vascelli allungati e dotati di sperone) a dieci ordini di rematori, con poppe incastonate di gemme e vele variopinte; dotate di terme, portici e triclini e gran varietà di viti e di alberi da frutta, a bordo delle quali, banchettava di giorno, tra danze e musiche, navigando lungo le coste della Campania». Poteva esistere anche a Nemi qualcosa di simile? La località era sicuramente frequentata da Caligola per ragioni di carattere religioso: qui, infatti, l’imperatore fece trucidare il sacerdote addetto al culto di Diana, forse per poter esercitare il controllo su quell’importante tempio. Una tradizione più tarda gli attribuiva, inoltre, la costruzione di una grandiosa villa proprio in mezzo al lago. Che il “tesoro” scoperto fosse una nave monumentale o un dimora “galleggiante”, poco importava: ciò che si celava nel lago era sicuramente “roba grossa”, anche se la sua reale natura restava avvolta nel mistero. In ogni caso, le risorse tecnologiche rinascimentali non consentivano di procedere oltre.

Passarono tre secoli di relativo silenzio, finché, il 10 settembre 1827, davanti a una folla di curiosi, otto marangoni si tuffarono nel lago protetti dalla “campana di Halley”, una sorta di camera a tenuta stagna sospesa a un cavo. Ad armarli era stato il cavalier Annesio Fusconi, grande appassionato di antichità, il quale aveva addirittura progettato una variante del macchinario, dotandolo di una pompa d’aria. In venti giorni di immersioni vennero riportati alla superficie parti di legno e di metallo, smalti, mattoni bollati, chiodi, laterizi. Poi, all’improvviso, il tempo peggiorò, costringendo Fusconi a interrompere le operazioni con l’idea di riprenderle una volta tornato il sereno. Invece non se ne fece nulla: qualcuno aveva trafugato i reperti, cancellando la possibilità di trarne i finanziamenti necessari per l’impresa. Qualche pezzo di quel tesoro finì ai Musei Vaticani, qualche altro ad adornare le stanze dei palazzi del principe Alessandro Torlonia. Il resto (pezzi di legno ritenuti di scarso valore) fu trasformato in souvenir, bastoni da passeggio e tabacchiere, e su Nemi calò di nuovo il silenzio. Dopo vari decenni, nel 1895 qualcuno si ricordò del progetto e il neonato Regno d’Italia contattò la famiglia Orsini, proprietaria del lago, per riprendere le esplorazioni contando su tecnologie più moderne.

Una squadra di palombari recuperò due bellissime ghiere bronzee (una a forma di testa di leone e l’altra di Medusa), paste vitree e marmi lavorati appartenenti, forse, a mosaici. Oltre a una gran quantità di legno, chiodi e fistole di piombo con un nome stavolta inciso a chiare lettere: quello di Caligola, il che fugava ogni dubbio sull’origine dei reperti. Le misurazioni, condotte da Eliseo Borghi, rivelarono che la poppa era incagliata a 7 m di profondità e la prua a 14 m: circostanze che, unite all’imponenza dello scafo (lungo 71 m e largo 20 m), rendevano impraticabile ogni ipotesi di sollevamento. Ma le sorprese non erano finite. A qualche centinaio di metri di distanza giaceva una seconda imbarcazione più grande, 75 m di lunghezza per 29 di larghezza, ancora tutta da indagare. Partì una nuova caccia al reperto e, purtroppo, anche il conto alla rovescia della sua sopravvivenza. La legislazione dell’epoca, infatti, era carente circa il destino dei ritrovamenti archeologici: benché molti oggetti venissero acquisiti dal Museo Nazionale Romano, altrettanti scomparvero nel nulla o finirono in collezioni pubbliche e private, dal British Museum all’Ermitage di San Pietroburgo. In mancanza di un piano di conservazione adeguato, le travi, rimaste accatastate sulla riva, marcirono e furono utilizzate come legna da ardere, mentre i relitti, ormai noti a tutti, furono lasciati alla mercé di esploratori abusivi e ricettatori di antichità, rischiando di scomparire per sempre.

Finalmente, nel 1926, venne eletta una commissione apposita, la quale decretò che l’unico modo per salvare gli scafi consistesse nel recupero e nella musealizzazione. Era un’impresa titanica: data l’impossibilità di ripescaggio, occorreva svuotare il lago fino a 22 m di profondità; poi, terminate le necessarie indagini, si dovevano sollevare gli scafi per asportarli completamente; intanto, si sarebbe avviata la costruzione del museo deputato ad accoglierli. Il regime fascista accettò la sfida: l’avvio dei lavori, affidato al Comitato industriale per lo scoprimento delle navi nemorensi, fu annunciato pomposamente da Benito Mussolini il 9 aprile 1927. Pur tra molte difficoltà tecniche, il 20 ottobre 1928 iniziò lo svuotamento del lago. Cinque mesi dopo, dal pelo dell’acqua affiorò la struttura del primo scafo, che emerse del tutto il 7 settembre successivo, seguito, a fine gennaio, dalla seconda imbarcazione. Nonostante l’interruzione dei lavori, dovuta alle ingenti spese, alla fine del 1932 entrambi i relitti furono finalmente recuperati e accomodati in un hangar in attesa del nuovo Museo delle navi romane, destinato ad accoglierli, che fu inaugurato il 21 aprile 1940. Ma l’incredibile storia delle navi di Nemi non si era ancora conclusa. Ad attenderle, purtroppo, c’era una sorte tragica. Nella tarda primavera del 1944, i soldati tedeschi erano asserragliati in zona nel vano tentativo di contenere l’avanzata dilagante delle truppe alleate. Dopo giorni di guerriglia e bombardamenti, nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, nel museo scoppiò un violento incendio. Le fiamme arsero incontrastate, e la mattina seguente ciò che restava delle imbarcazioni era un mucchio di cenere: a salvarsi fu solo quel che era stato inviato al Museo nazionale romano. La commissione d’inchiesta costituita dopo il disastro sentenziò che ad appiccare il fuoco erano stati i tedeschi in ritirata. Tuttavia, la decisa smentita del comando germanico aprì la porta ad altre ipotesi, mai verificate, secondo le quali le fiamme erano state causate accidentalmente da ladri locali, penetrati nel museo per razziarlo. Scomparse le bellissime navi, rimase il senso di vuoto causato dalla perdita di un patrimonio inestimabile, che la melma del lago aveva custodito intatto per quasi due millenni e che gli uomini, dopo averlo ridestato dall’oblio, avevano incenerito in un batter d’occhio, a causa della loro colpevole incuria.